【STEP9】腰周りを整える!腰椎を過剰に動かしていませんか?日頃の動きを見直そう!

はじめに

「ぎっくり腰が癖になっているみたい」

「猫背が嫌なので背筋は伸ばしているけど腰が痛むようになった」

「膝が胸に近づけられない」

これって腰椎が代償動作をしてしまうために硬くなって動きずらくなっているかも。

ジョイント・バイ・ジョイント理論

身体にある関節にはそれぞれ役割があります。

安定性(スタビリティ)の関節と可動性(モビリティ)の関節に分かれているのです。

腰椎は、安定性(スタビリティ)の関節になります。青色ですね。

そしてここが痛む場合、着目してほしいのが両隣の関節。股関節と胸椎です。

これは2つとも可動性(モビリティ)の関節になっています。黄色ですね。

可動性の関節の動きが悪くなった場合、影響が出る可能性が高いのは安定性の関節。

この場合でいくと

猫背気味で胸椎の動きが悪い場合や、

股関節の動きが悪い場合は、安定性の関節である腰椎が動かざるを得ない状態になるため、

過剰に動き、痛みに繋がるのです。

「モビリティファースト」と言葉があるように、動く関節を正しく動けるようにすることが改善に繋がるため

痛みの出ている腰椎ではなく、隣同士の関節で可動性の関節でもある「胸椎」「股関節」を

見ることが大切になります。

腰痛の原因や生活習慣から引き起こる腰の負担

腰痛の原因には

- 反り腰

- 猫背

- 股関節が硬い

- 腿裏が硬い など

筋肉の過緊張、使い方の癖による痛みがあります。

ただし、腰の痛みについては、内臓性の痛みもあるため、自己判断をせず、

まずはドクター診断がおススメです。

腰痛の原因で一番多いのは、股関節の使い方です。

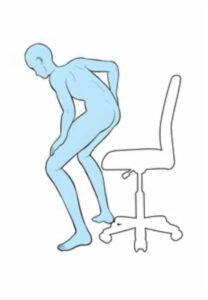

立ち上がる動作を例にして解説します。

本来、下記のように股関節を使って立ちます。

- 背筋は真っ直ぐのまま股関節を曲げる。

- 床を足裏で押して立ち上がる。(大腿四頭筋が働く)

しかし、下記のように股関節を曲げることなく、

腰を丸めて立ちあがってしまうため、腰が過剰に動き、痛みを引き起こしてしまうのです。

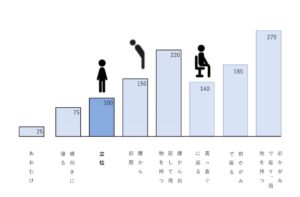

腰椎4番目、5番目の椎間板の内圧の変化をデータにしたものがあります。

(スウェーデンの整形外科医ナッケムソン氏の腰痛と姿勢のデータ)

立っている場合を100とした場合、

楽だと思われる椅子に座る姿勢の負担が立っているときよりも大きいのにびっくりしますね。

隣同士の関節の動きを良くする 胸椎と股関節

胸椎エクササイズ

- 横向きになり、下の手で膝、上の手は頭の後ろに置く。

- 息を吸いながら回旋していく。膝を押さえているので胸椎の回旋を引き出す。

股関節エクササイズ

- 四つ這いになり、お尻を下げていく。

- 腰を丸めず、股関節を使ってお尻を下げる。

骨盤の安定 背中の筋肉と腿裏のハムストリングの協調エクササイズ

骨盤は、背中の筋肉とハムストリングの働きによって正しいポジションをキープしています。

協調して働かせていきましょう。

※脚はもう少し狭めて行います。

- 坐骨に座ります。膝は曲げ、手は胸に置きます。

- 坐骨を立たせて座ったまま、膝を伸ばし、手はバンザイの位置に同時に動かします。

- ハムストリングと背中の筋肉がお互い伸長しても骨盤の位置を動かさないで行うことがポイントです。

→ 終わった後、一本筋が通ったようにしっかり背筋が伸びて立つことができます。

参加者の声

「便秘が解消しました」(40代・女性)

「加齢と言われた時の対処方法が理解できた。少しは痛みの緩和につながった」(50代・男性)

「日頃の動きが悪かったことに気が付いた。気を付けたおかげで痛みがほぼない」(60代・女性)

まとめ

日頃の何気ない動きから変えていくことが最大のポイント。

意識して変えた動きが、「無意識の動き=よい癖」になっていきますよ。

次回予告:STEP10 「正しい腹筋を働かせる」

あなたがやっている腹筋、正しく出来ていますか?

ポッコリお腹が凹まないとしたら、やり方がまちがっているかも・・・

腹筋について解説します。