【STEP8】足関節と歩き方を整える!その歩き方もったいない!脚の土台を整えるだけで人生も変わる!!

はじめに

「靴の踵が削れる」

「歩くとスネが張る」

「ふくらはぎが重苦しく、疲れやすい」

「良くつまずく」

そんな人は、足関節の機能が落ちているかもしれません。

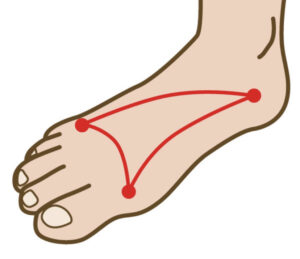

足関節=歩行の衝撃吸収装ー

足関節は3つのアーチがあり、

衝撃吸収と力の伝達の役割を持ちます。また、バランス感覚・推進力の全てに関わります。

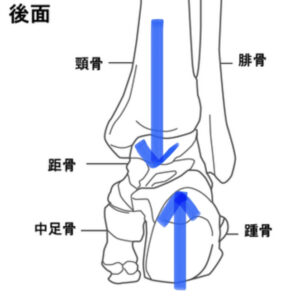

そして踵側から足部を見ると

踵の骨の中心軸と脛骨の中心軸がズレています。

これらのことから

3つのアーチや中心軸がズレている足部の骨格を維持するためには

筋肉がバランスよく正しく働くことが大切なのです。

足部の可動域

つま先を引き寄せた場合、20~25度引き寄せられると良いです。

足首の可動域低下は、膝関節の負担が大きくなります。

引き寄せずらい場合は、ふくらはぎの硬さも考えられますのでSTEP4で行った

ふくらはぎをほぐしておきましょう。

また足首回しで足首周りの筋肉を緩めましょう。

歩行には10度、走る場合には30度の可動域が必要です。

フルスクワットをする場合は、42~43度。

和式のトイレなど、しゃがみ込む動作が現代は減ってしまったので足首の可動域低下に

繋がっているのではないかと思います。

足首整えメソッド 着地安定エクササイズ

- 足首にボール等を挟み、落ちないように挟み込みます。

- つま先立ちを10回程度行います。

→ 踵と脛骨の中心軸のズレを維持するための筋肉、長腓骨筋と後脛骨筋を使います。

終わって立った時、足裏の内側のラインに体重が乗っている感覚になります。

靴の踵の外側がすり減っている方にオススメです。

足部の安定と脚全体の筋肉を使うインラインカーフレイズ

- 片膝立ちをします。この時、後ろの膝と前の足部が1本のライン上になるように置きます。

- 前の足に体重を乗せるように上半身を前傾します。

- 前の足に体重を乗せたまま、踵の上げ下げを行います。(完全に踵は下ろさない)

→ つま先立ちは、小指側に行かないように、親指側にしっかり乗りましょう。

1は、中殿筋や内転筋の活性も促しています。

歩きを分析!立ち振る舞いを綺麗に!!

歩き方って学ぶことではないので歩きの癖や筋肉の使い方が自己流になりがち。

でも「歩く」と言う行為は、下半身の筋肉を中心に全身の70~80%の筋肉を使います。

そして腕ー胸郭―肩甲骨―骨盤―股関節―膝関節ー足関節が連動して動いている全身運動。

「歩行の癖=姿勢の歪み」になっていますので「姿勢を整える=筋肉を整える」です。

左側から見て下さい。

- 踵を床に着地するとき、膝は真っ直ぐ伸びています。真っ直ぐ伸びて着地することで大腿四頭筋が働きます。

- 体重を前脚に乗せます。(後ろ脚は残っています。指で最終的に押し出すイメージです)

- 前に進むので後ろの足が前に踵から付きます。

2のポジションがとても大切です。

前脚に上半身を移動させて乗せると背筋は伸びます。そして後ろ脚は、前脚に体重を乗せるまで

前に出ないことでハムストリングと大殿筋が働きます。

足裏はあおりの動きになり、最終的に指先で前に押し出すような自然の動きになります。

骨盤の高さは、モデル歩きのように上下に動かすことはなく、真っ直ぐを維持して歩きましょう。

これに腕を振る事で上半身と下半身に捻りの動作が入ります。

STEP2で行ったコアのスイッチを入れて颯爽と歩いてみましょう!

参加者の声

「ずっと感じてた”足の重さ”がスッと抜けました!」(40代・立ち仕事)

「踵の着地が変わって、ウォーキングのフォームも自然に改善!」(30代・ヨガ講師)

「ふくらはぎが外にせり出している感じが減った気がする」(60代・女性)

まとめ

歩き方=「日常のエクササイズ」です。

足関節を整えれば歩きの着地が変わり、一歩ごとに身体が変わっていきますよ。

綺麗な立ち振る舞いは、姿勢が整って筋肉が正しく動いていることが重要です。

次回予告:STEP9 「腰周りを整える」

腰が痛む場合、股関節と胸郭の動きが関係しています。

これは、身体の仕組みを知ることで予防や痛みの改善に役立ちます。

腰の痛む原因を解説していきます。